|

8月28日にH29年度の学力・学習状況調査の結果が公表されました。

今回の目玉は、部活動と学力の関係です。

平日に取り組む部活動の時間と、各教科の正答率について、始めて調査されました。

結果は、題名の通りなのですが、果たして、本当にそうなのか?

今回は、この学力・学習状況調査の結果から、部活動の時間について、考えてみたいと思います。

帰宅部はバカ?

1番の注目ポイントは、前述したとおり、部活動に取り組む時間と、学力の関係です。

調査では、

「普段(月曜日から金曜日)、1日あたりどれくらいの時間、部活動をしますか。」という質問に対して、「3時間以上」、「2時間以上、3時間より少ない」、「1時間以上、2時間より少ない」、「30分以上、1時間より少ない」、「30分より少ない」、「全くしない」の6つの選択肢から当てはまるものを1つ選びます。

結果は、次の通り。

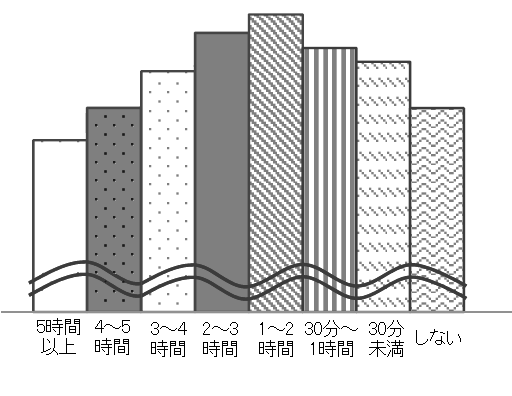

平日の部活動の活動時間(国立教育政策研究所のHPより引用)

2〜3時間が43.3%で最も多く、次いで、1〜2時間が29.0%、3時間以上が11.4%、

30分〜1時間が3.4%、30分未満が1.0%、全くしないが11.7%となりました。

30分未満の部活動がどんな部活動なのか気になるところですが、置いておきましょう。

このような質問のため、土日のみ部活動に参加している場合、

平日の活動時間は0になるので、注意が必要です。

また、調べた時期が4月ということにも注意が必要です。

4月は日が短く、部活動の時間が短くなっている時期です。

その結果、少し、時間が短く出ているかもしれません。

夏にやる調査と、冬にする調査では違いが出てくる可能性があります。

一方で、春の調査結果なので、平均的なものが出ているという考え方もあります。

しかし、春休み明けすぐの調査のため、

春休み中の平日の部活動時間を回答している可能性もあります。

そうなると、かなり長い時間を回答していることになります。

ちょっと、正確性に欠ける質問になっていることは否定できません。

この結果と、教科ごとの正答率をまとめたものが、次の結果になります。

学力・学習状況調査は、国語・数学(算数)の2教科が行われ、

それぞれ基本(A)と発展(B)の2種類ずつの計4教科のテストを行います。

AよりもBの方が正答率が悪いのは、そのためです。

結果は、平日1〜2 時間の部活動を行っている生徒の正答率が最も高く、

部活動の時間がそれより長くなったり短くなったりすると、正答率が下がることが分かりました。

また、平日の部活動を全くしない生徒の正答率が一番低いことも分かりました。

注目すべきは、平日の部活動が3 時間以上の生徒よりも、

部活動をしない生徒の方が正答率が低いと言うことです。

つまり、部活動には、学力を押し上げる一定の効果があると考えられます。

よく、勉強との両立を理由に、部活動を辞める生徒がいますが、

それは、明らかな間違いであることが証明されました。

また、部活動のやりすぎが学力を低下させるとことも、間違いがなく、

3 時間以上部活動に取り組むと、部活動に参加しない生徒と

ほぼ同程度の学力になることも分かりました。

また、次のような質問もあります。

学校の部活動に参加していますか

- 運動部にだけ参加している

- 文化部にだけ参加している

- 運動部と文化部の両方に参加している

- 運動部、文化部のどちらにも参加していない

(H29年 全国学力・学習状況調査 質問用紙より)

とにかく、部活動に参加していない生徒の正答率が低いことが分かります。

つまり、残念ながら、帰宅部は学力が低いと考えられます。

なぜ、部活動が成績を押し上げるのか?

ここからは、結果を踏まえて、考えていきます。

まず、気になるのが、なぜ、部活動に参加すれば、学力が上がるのかです。

そもそも、この結果が予想通りなのかどうかですが、個人的には概ね「予想通り」です。

勉強との両立を理由に、部活動を辞める生徒が、その後、成績が上昇するかと言うと、

そうでないことの方が多いです。

部活動をしていた時間を、そのまま勉強に充てるなんてことが、

中学生にできるはずもなく、成績は横ばい、良くて微増、悪ければ、大幅に下降します。

では、何がそうさせるのか?

次のような点が挙げられます。

- 部活動は学校で行われるもの

- 指導者は学校の先生

- 同じ学校の同じ年頃の生徒が集まる

全て、当たり前の話ですが、1つずつ見て行きたいと思います。

まず、1の「部活動は学校で行われるもの」ですが、社会体育と違い、部活動は学校で行われます。

当たり前ですが、学校の教育活動の一環として行われるため、

学校の授業と、多かれ少なかれつながりが出てきます。

2つ目の指導者は学校の先生というのも当たり前ですが、

普段は、学校で授業を行っている人間です。

普段の授業との連携もあるかもしれませんし、

そういう学習視点のお話しや指導も入ることでしょう。

いずれにしても、学校の授業の先に、部活動があるため、「学校生活≒部活動」であり、

また、「学校生活≒学習」となり、「部活動≒学習」となるのです。

また、部活の先生から学習面の指導をされることも多く、「宿題はやったのか?」、

「提出物ができてないんだったら、部活をする必要はありません」なんて、日常茶飯事です。

3つ目は、「同じ学校の同じ年頃の生徒が集まる」は、部活動の中での会話に、

もちろん、授業のことや、勉強のこと、先生のことなどの話をします。

もちろん、あそこが解らなかった、ここが解らなかった、そんな会話もあるでしょう。

先輩からは、テストで去年、こんな問題出たよ、あんな問題が出たよと教えてもらうこともあれば、

過去問をもらうこともあるでしょう。

生徒達のこういった行動や会話は、多かれ少なかれ、学力を押し上げることにつながるでしょう。

活動時間と学力の説明は?

となれば、長時間だろうが、短時間であろうが、部活動の是非に学力が関係しているのであれば、

活動時間で学力に差が出ることはおかしく感じます。

そう考えると、むしろ、部活動の時間が長ければ、長いほど、学力が上がりそうなものです。

しかし、そうはなっていません。

それは、常々、言っているように、勉強すれば成績は上がるし、さぼれば下がると言うことです。

地球人に与えられた時間は、1日24時間です。

これだけは、人類、いえ、生物、無生物関係なく、全てにおいて平等です。

この24時間をどう使うかによって、全てが決まります。

睡眠時間を7時間とり、学校で8時間の正課を行うと、残る時間は9時間です。

登下校に1時間、食事・風呂等を1時間とすると残りは7時間です。

この7時間をどう使うかと言う話になります。

仮に部活動を3時間したとすると、残りの時間は4時間。

塾に2時間行くとすると、残りは2時間。

この2時間で宿題をして、ガス抜きをしなければいけません。

さらに、ニュースを見ろ、本を読め、新聞を読めと言われます。

中学生としては、テレビも見たい、マンガも読みたい、ゲームもしたい、スマホも触りたい・・・・

まぁ、正直、不可能です。

と考えるならば、部活動の時間が長くなれば、自由に使える時間が減り、

当然、勉強時間も減ることになります。

それは、運動部、文化部の両方に参加している生徒の正答率が低いこと、

時間の融通の利きやすい文化部の生徒の正答率が高いことからも分かります。

これが、部活動の時間が長ければ、学力が下がる原因になると思われます。

だったら、短い方が良いのか?ということになるのですが、

これについては、学校の先生の指導時間が減り、

また、同級生とのコミュニケーションの時間が減るため、

部活動の時間が短ければ、短いほど、学力が下がると考えられます。

つまり、「部活動は程々に」と言うのが学力にとっては正解と考えられ、

その程々の程度は、1〜2時間程度であることが、今回の調査からあぶり出された事になります。

最適解とやりすぎに関する考察

しかし、現状として、最適解と考えられる1〜2時間の部活時間を行っているのは、中学生の3割です。

中学生の半数以上の約55%は、2時間以上の時間、部活動を行っています。

そして、この2時間以上や3時間以上が、特別異常な数字ではないことも注目ポイントです。

例えば、午後4 時半に授業が終わり、7 時まで部活動に取り組むとします。ごく普通の数字です。

すると、2 時間半です。おそらくこのパターンが、2〜3時間のモデルケースだと考えられます。

そして、この練習に加え、朝練を30 分以上すれば3 時間以上という数字になります。

こう考えると、平日の部活動3 時間は、取り上げて異常な数字ではありません。

しかし、この3時間以上が、部活動時間0と、ほぼ同水準の学力であることにも注目すべきでしょう。

朝練について、様々な所で注目を浴び、物議を呼んでいるのが良くわかる調査結果となっています。

それから、もう1つ注目すべきなのは、2〜3時間と、3時間以上の正答率に、差がありすぎることです。

グラフを見れば一目瞭然ですが、正答率に最大で8%程の差があります。

どう考えても、差がありすぎます。

これは、調査の方法に問題があり、部活動時間が3時間越えと言うのは、

前述の通り、特別異常な数字ではありません。

しかし、4時間、5時間となってくるとどうでしょうか?

異常な数字に近づいていきます。と言うか、5時間は異常です。

名門校などは、平日4〜5時間とか普通ではないでしょうか?高校だけでしょうか?

しかし、今回の調査では、3時間以上とまとめてしまっています。

3時間は、普通にあり得る話ですが、4時間は・・・と思う方も少なくないはずです。

お役所が思っている異常な数字と、現場の実際とでは、かなりの温度差があると言うことですかね?

つまり、3〜4時間(あるいは、3時間〜3時間半)で調査を行うと、

もう少し高い正答率が出ると考えられます。

となると、それ以上の活動時間の中学生は、

必然的に部活動時間0の生徒よりも低い正答率になっていると考えられます。

ここからは完全に想像ですが、4〜5時間で活動時間0とほぼ同水準かやや下まわり、

5時間超えで活動時間0を大幅に下まわると考えます。

数学Aの結果をもとに、3時間以上を細かく区切った調査結果を予想

部活動をすれば、学力を押し上げることは間違えないですが、常識を逸した活動は、

明らかに学力を下げると考えられます。

次回の調査は、もう少し細かく区切って、調査を行い、この辺りの考察をして欲しいと思います。

最適解ではなく選択が大事

さて、こういう話をすると、3時間以上の部活動は悪のような気がしてきますが、

そう言い切れるものではありません。

- 例えば、1日1〜2時間の活動で、オリンピック選手が育つでしょうか?

- あなたは、教科書で勉強したことよりも、部活動で作った思い出や仲間の方が、将来役に立つと思いませんか?

- どうせやるなら、徹底的にやって勝ちたいと思いませんか?

こんな風に考える人は、ガッツリ部活動をすべきでしょう。

しかし、学力こそ全て、勉強一直線と考えるならば、部活動はそこそこに、残った時間は、

勉強に充てるべきです。

要は、選択の問題で、どんな活動をしているのか、どういう風に活動しているのか、

顧問の先生の考え方は?そんなことを考え、どの程度、部活動に取り組みたいかということを、

部活動選択の1つの指標にするべきでしょう。

とりあえず、運動不足解消や体力づくりが目的なのか、市の大会で1勝くらいはしたいのか、

県大会に出場できる程度になりたいのか、県大会で勝ちたいのか、

四国大会、全国大会と進みたいのか?

こんなことを考えて、部活を選ぶ必要があります。

また、学校としても、バリバリやる部活と、そこそこの部活とを住み分けさせるべきでしょう。

全部の部活が、県大会へ出場を目標とするため、毎日4時間練習させます。とか言われると、

生徒に逃げる場所が無くなります。

また、途中で顧問が変わって、雰囲気が変わるというのも避けてもらいたいところです。

顧問が変わり、居場所が無くなってしまう生徒が、一定数いることは、間違いのない事実です。

勉強も部活もは、どこかに限界があります。「二兎を追うもの一兎も得ず」です。

どこかで選ばなければいけません。

そのとき、的確に選択できる環境を作って置くべくでしょう。

こちらもチェック

|